1.荷主の荷物輸送委託範囲

【陸海陸輸送】

コンテナ船を使った陸海陸の海上輸送では、海運会社が●海上コンテナを所有し、港と荷主との間の海上コンテナの陸上輸送を、海運会社が陸運会社に委託する。(荷主は、海上コンテナの中の荷物を運んでもらう。その運賃を払う)

【陸々輸送】

海上コンテナを使った日本国内の陸々輸送では、荷主(発荷主か着荷主のいずれか)が●海上コンテナと●持上装置を所有し、発荷主と着荷主との間の海上コンテナの陸上輸送を荷主側が陸運会社に委託する。(荷主は、海上コンテナそのものを運んでもらう。その運賃を払う)

2.荷主の新規輸送投資

【陸々輸送の投資設備】

海コンを日本国内の陸々輸送に使い始めるには、荷物を中に詰め込む海コン、海コンを運送会社のシャーシに載せるシャーシから下ろす持上装置、の2種類の購入が荷主に必要。

【購入A:海コン(海上コンテナ)】

必要個数を割り出して購入ください。最初に数個を購入、あるいはレンタルし、テスト導入後に必要数購入も良いでしょう。

輸送委託する荷物を、ひとかたまりの集約荷物から、1つの大きな箱としての海コンに移行するには、海コンの新規購入が必要です。海コン内に輸送する荷物を荷主が積み込んでおく事になることから、輸送委託する時に容積割出のために荷物内訳を運送会社に伝える必要がなくなります。

委託荷物は40フィートハイルーフ海コン1個、海コン渡し場所は◯◯(添付のGoogleMap参照)、渡し開始日時は◯年◯月◯日◯時◯分、お届け場所は◯◯(添付のGoogleMap参照)、渡し限界日時は◯年◯月◯日◯時◯分。支払い方法は◯◯◯◯。精密機器など振動に厳しい荷物を除き、海コン内の荷物内訳を伝える事なく、これで運送会社に見積依頼できるはずです。

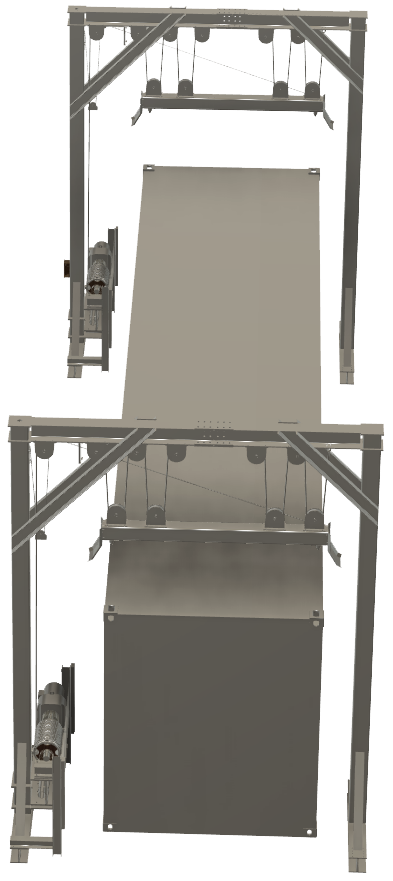

【購入B:持上装置】

必要台数を割り出して購入ください。発荷主側と着荷主側の双方に、1台ずつを導入し輸送テストした後に、必要台数(と予備台数)を追加購入も良いでしょう。

輸送委託する荷物として海コンを、運送会社のシャーシに載せる、あるいはシャーシから下ろす、に持上装置が必要です。

3.荷待ち

質問:荷待ちはなぜ起こる?

答え:荷主が荷主側の荷姿(例えばダンボール箱)で荷物を出すから。

解決策:荷主が世界共通規格の荷姿(40F海コン)で荷物を出す。

質問:夜間に高速駐車場はなぜ混む?

答え:荷主が就業時間内の昼間しか荷受けしないから。

解決策:荷主が就業時間外の夜間に(受取荷物の)海コンを受取可能にする。

運送会社の車両が荷主に到着しても、すぐに荷積み荷降ろしが始まらず、待機や順番待ちの場合があり、荷主によっては常態化もある。ここに大きなムダがあり、輸送業界における金脈、金鉱。

高速道路の駐車場に夜間駐車し、始業時に荷届け車両が集中しても、荷降ろし作業量には限度があり、事業所の始業時に順番待ちの車両が並ぶ光景は必然とも言える。

時間、日、曜日、月、季節、年、景気、扱い商品など、色々な要素によって荷主の取扱う荷物量は、絶えず変動する。かと言って、荷物量のピークに合わせて作業場と作業員を配置しておくのはコスト負担が大きい。

荷待ち解消の解は、現行のトラック輸送を、海コン輸送に移行。移行に必要な荷主の投資は、海コン(更に構内シャーシ)を購入し、海コン持上装置を設置。この投資で荷待ちが解消。国内陸々輸送に海コン転用で2024年問題を解決。

4.荷捌き

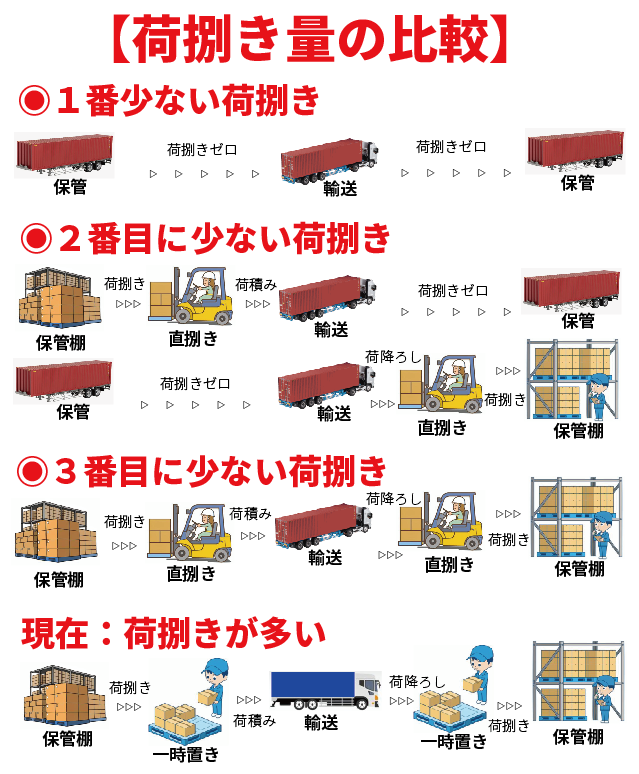

荷主から荷物輸送を眺めると、保管→荷捌き→道路輸送→荷捌き→保管。保管は静(荷主)、荷捌きは動(荷主)、道路輸送は動(運送会社)。すなわち、荷主にとって、荷捌きは最重要、最も工夫の余地が大きい、最もコストダウン可能な領域。

最も簡単な1番目の荷捌きは、海コン保管→海コン道路輸送→海コン保管。荷捌きゼロ、すなわち、発荷主の保管荷物をそのまま道路輸送し着荷主がそのまま保管。海コン保管(発荷主、着荷主)、海コン輸送(運送会社)の特技です。

2番目に簡単な荷捌きは、保管棚→直捌き荷積み→海コン道路輸送→海コン保管。または、海コン保管→海コン道路輸送→荷降ろし直捌き→保管棚。直捌き(荷捌き場に一時置き無し)荷積み。または、直捌き(荷捌き場に一時置き無し)荷格納保管。

3番目に簡単な荷捌きは保管棚→直捌き荷積み→海コン道路輸送→荷降ろし直捌き→保管棚。直捌き(荷捌き場に一時置き無し)荷積み。かつ、荷降ろし直捌き(荷捌き場に一時置き無し)荷格納保管。

1~3番目に簡単な荷捌きは海コン輸送の特権。直捌きで一時置き工程が無くなるから、荷捌き作業の労働コストと場所コストを大きく節約。まさに、荷捌き作業場のコスト革命。

現在の荷捌きは、運送会社が荷箱を所有する現行車両の荷捌き作業。積み降ろしする到着車両の近くに輸送荷物を一時置きする特性がある

到着予定車両毎に荷捌き場に一時置きし、車両が到着したら一気に積み込む。荷集めしながら積み込むと積込み完了までの時間が長くなり、運転手を長時間待たせてしまう。一時置きは積込み時間を短くするための前工程作業。

(発荷物が保管でなく当日に工場から出て来る場合で、工場の工程が置遅れたら阿鼻叫喚。一時置き荷物は揃わない。運送会社は無言でジ~ッと待つしかない。)

荷物を積んだ車両が荷捌き場に着いたら、車両から一気に荷降ろして車両の近くに一時置きする。荷格納しながら荷降ろすと荷降ろし完了までの時間が長くなり、運転手を長時間待たせてしまう。一時置きは荷降ろし時間を短くするための暫定作業。

一時置きが混沌とした荷捌き場の根本原因。一時置きが荷捌き場を占有する。一時置きの場所と荷物を減らそうと到着荷物の荷格納を始めると、次の到着一時置きと並行作業になり、荷捌き場は混沌の館と化す。

一時置きが荷物移動の作業量を増やす根本原因。全荷物に一時置き作業が必要。労働コストと場所コストが増える。現行のトラックやトレーラなど、運送会社が荷箱車台固定式車両を持つ宿命。

荷主が輸送用荷箱(海コン)を所有する変革で、すなわち、(荷物を入れて運ぶ)荷箱の所有主が運送会社から荷主に移管で、運送会社の車両到着と関係なく、一時置きの宿命を逃れ、荷捌きを簡素化できる。(のでは)。